Le plan d’action Produits phytosanitaires porte ses fruits

Afin de réduire les risques liés aux produits phytosanitaires, le Conseil fédéral a adopté en 2007 le « plan d’action Produits phytosanitaires ». Deux tiers des mesures définies à ce titre ont été introduites depuis lors et prouvent leur efficacité. D’autres instruments sont sur le point de voir le jour. Plus de 80 millions de francs ont été investis jusqu’à présent par la Confédération et près d’une centaine d’emplois à temps plein sont dédiés à la réalisation de ces tâches.

Chaque année en septembre, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie un rapport sur l’état d’avancement des travaux. Parallèlement, une conférence publique sur le plan d’action national est organisée annuellement, au cours de laquelle les projets sont présentés et discutés. Sur les 51 mesures du plan d’action, 32 ont été introduites et trouvent une application de plus en plus large dans la pratique.

Le plan d’action repose sur trois piliers : une partie des mesures est directement axée sur la réduction des risques pour les eaux de surface, les utilisateurs et les organismes non ciblés. Ce volet s’accompagne d’améliorations dans l’utilisation des produits phytosanitaires, comme la réduction des quantités appliquées et des émissions, sans pour autant mettre en péril la protection des cultures. Enfin les mesures sont encadrées par des instruments de recherche, de formation, de conseil, de suivi permanent des résultats et d’information des milieux concernés (voir schéma ci-dessus).

Mesures du plan d’action mises en œuvre

En vue de réduire les applications et les émissions de produits phytosanitaires, des mesures ont été prises pour encourager le désherbage mécanique et diminuer les applications sur les fruits, la vigne et les betteraves sucrières. L’utilisation de pulvérisateurs à dérive réduite est encouragée afin de favoriser l’usage ciblé des substances phytosanitaires. Les règles de dosage ont été mieux adaptées aux besoins effectifs et la liste des produits autorisés pour le jardinage de loisirs a été resserrée.

Les agriculteurs reçoivent également des contributions pour renoncer à l’utilisation de certains phytosanitaires. Une aide payante, puisque pour la vigne et les fruits, les surfaces en Suisse où l’on a complètement abandonné l’emploi d’herbicides ont été multipliées par quatre entre 2017 et 2021 et qu’elles dépassent largement aujourd’hui les 20%. Sur les terres ouvertes, la part des surfaces sans traitements fongicides et insecticides est déjà supérieure à 55%, et avec une tendance à la hausse. Des étendues de plus en plus importantes sont exploitées sans recours aux herbicides, aux insecticides ou aux fongicides.

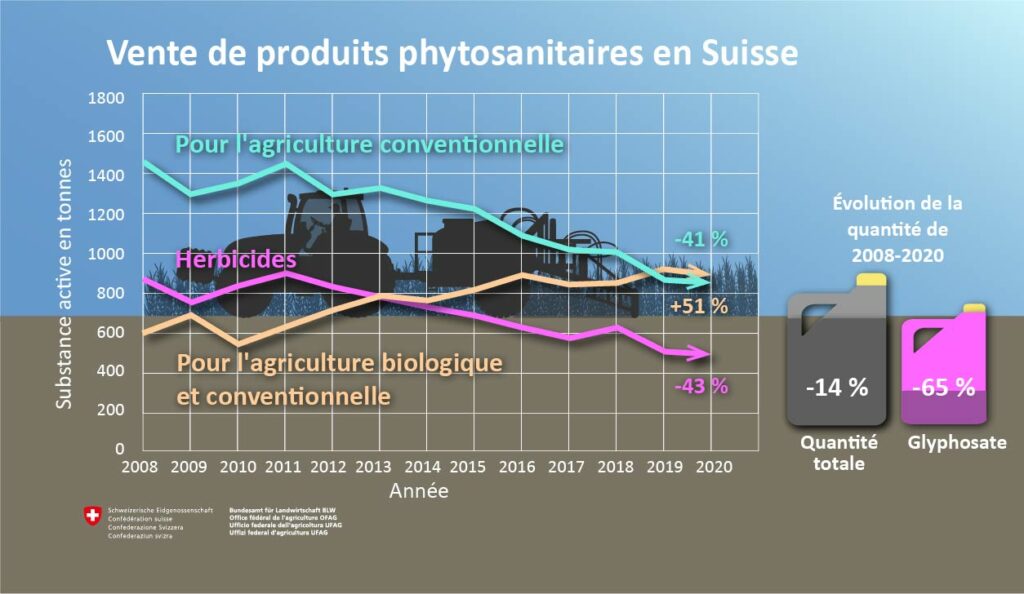

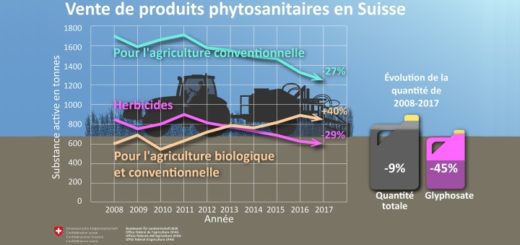

Suite aux mesures du plan d’action, les quantités de produits phytosanitaires vendues en Suisse sont également en baisse. Par ailleurs, on observe des transferts de plus en plus marqués parmi les substances actives utilisées. La quantité de produits autorisés exclusivement pour l’agriculture conventionnelle a diminué de 45% entre 2008 et 2020. Parallèlement, celle des produits autorisés à la fois pour l’agriculture biologique et pour l’agriculture conventionnelle a augmenté de 51%, car les agriculteurs conventionnels utilisent de plus en plus, eux aussi, des phytosanitaires bio, par exemple le soufre et l’huile de paraffine, à hauteur même de 675 tonnes, soit près d’un tiers de la quantité totale vendue de 1 928 tonnes. Entre 2008 et 2020, les ventes de produits phytosanitaires ont diminué de 14%. La baisse a été particulièrement marquée pour les herbicides (-43%).

Au sujet de la protection des eaux, des règles d’application plus strictes ont été adoptées afin d’éviter le ruissellement des substances actives hors des champs. Le nettoyage des pulvérisateurs à la ferme pouvant entraîner le déversement de produits sensibles dans les cours d’eau ou les égouts, les aires de lavage sont contrôlées et la création ou la rénovation de postes de lavage sans évacuation est encouragée. Plus de 500 postes de lavage optimisés de ce type ont pu voir le jour jusqu’à présent grâce au soutien financier apporté aux agriculteurs. Les systèmes automatiques de nettoyage intérieur des cuves de pulvérisation sont également encouragés.

Pour la protection des utilisateurs, une boîte à outils a été développée, ainsi qu’un système simple de feux de signalisation pour aider les agriculteurs à choisir l’équipement de protection adéquat. Par ailleurs, des études sur la protection de la santé des utilisateurs ainsi que des formations pour les conseillers phytosanitaires cantonaux ont été réalisées.

Toute une série de projets en matière de recherche et de conseil complètent les activités. En font partie dix projets de protection des eaux et des ressources, qui testent dans la pratique et dans différentes régions diverses mesures visant à réduire les risques liés aux produits phytosanitaires. La plate-forme «produits phytosanitaires et eaux sert de point de contact à l’interface entre la recherche scientifique, le conseil et la mise en œuvre des mesures.

Au sujet de la protection des eaux, des règles d’application plus strictes ont été adoptées afin d’éviter le ruissellement des substances actives hors des champs. Le nettoyage des pulvérisateurs à la ferme pouvant entraîner le déversement de produits sensibles dans les cours d’eau ou les égouts, les aires de lavage sont contrôlées et la création ou la rénovation de postes de lavage sans évacuation est encouragée. Plus de 500 postes de lavage optimisés de ce type ont pu voir le jour jusqu’à présent grâce au soutien financier apporté aux agriculteurs. Les systèmes automatiques de nettoyage intérieur des cuves de pulvérisation sont également encouragés.

Pour la protection des utilisateurs, une boîte à outils a été développée, ainsi qu’un système simple de feux de signalisation pour aider les agriculteurs à choisir l’équipement de protection adéquat. Par ailleurs, des études sur la protection de la santé des utilisateurs ainsi que des formations pour les conseillers phytosanitaires cantonaux ont été réalisées.

Toute une série de projets en matière de recherche et de conseil complètent les activités. En font partie dix projets de protection des eaux et des ressources, qui testent dans la pratique et dans différentes régions diverses mesures visant à réduire les risques liés aux produits phytosanitaires. La plate-forme «produits phytosanitaires et eaux sert de point de contact à l’interface entre la recherche scientifique, le conseil et la mise en œuvre des mesures.

Mesures supplémentaires

Au printemps 2021, le Conseil national et le Conseil des États ont ancré les objectifs dans la loi afin de les rendre plus contraignants. D’ici 2027, les risques des produits phytosanitaires pour les eaux de surface, les habitats semi-naturels et les eaux souterraines doivent être réduits de 50%. D’importantes mesures en faveur d’une agriculture plus durable sont déjà en vigueur, d’autres sont en préparation. De même, 19 mesures supplémentaires du plan d’action sont en cours d’élaboration. Elles visent par exemple à améliorer les méthodes d’évaluation des risques, à développer le conseil public et à améliorer l’information et la formation continue des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires. Combinées à celles déjà en cours, elles amélioreront encore la protection de l’environnement, des utilisateurs et des consommateurs. Dans le même temps, il est très important de ne pas négliger la protection des cultures, afin de continuer à garantir l’approvisionnement en denrées alimentaires saines et produites localement.

Informations complémentaires

- Rapport annuel : Mise en oeuvre plan d’action état septembre 2022, Office fédéral de l’agriculture OFAG, septembre 2022

- État de la mise en œuvre du plan d’action (PDF, 2 MB), présentation Jan Waespe, OFAG (6e journée sur le Plan d’action Produits Phytosanitaires, le 8 septembre 2022 au FiBL à Frick)

- Plan d’action Produits phytosanitaires, Office fédéral de l’agriculture OFAG

- Substances actives de produits phytosanitaires : volume des ventes 2008 – 2020, Office fédéral de l’agriculture OFAG (2022)