Abeilles mellifères : fortes pertes de colonies durant l’hiver 2021/22 malgré l’interdiction des néonicotinoïdes

Pour les abeilles mellifères, l’hiver dernier a été douloureux, puisque 21,4% de leurs colonies n’ont pas survécu. Les apiculteurs attribuent cela principalement à l’été 2021 humide et froid, qui a empêché les colonies de se développer correctement. On voit donc que l’interdiction appliquée dès 2013 aux substances néonicotinoïdes destinées à protéger les plantes ne semble guère avoir contribué à régler le problème de la mortalité hivernale des abeilles mellifères.

Il y a une dizaine d’années, l’inquiétude était à son comble quant à une possible extinction des abeilles mellifères. Après des pertes inhabituelles aux États-Unis à partir de 2006, puis une succession de pertes hivernales importantes en Europe, des mises en garde répétées furent lancées contre les conséquences dramatiques de la « mort des abeilles » pour l’ensemble de l’écosystème, l’alimentation humaine et même la survie de l’humanité.

Les organisations environnementales n’ont pas tardé à identifier les produits phytosanitaires de la classe des néonicotinoïdes comme l’une des principales causes de la mort des abeilles, même si les preuves avancées étaient peu convaincantes. Avec la sortie du film « More than Honey » en 2012, la pression politique s’est ensuite fortement accrue sur les décideurs pour qu’ils prennent enfin des mesures afin de sauver les abeilles mellifères. Sur quoi, en 2013, l’utilisation des principaux néonicotinoïdes fut sévèrement limitée en Suisse comme dans l’UE, puis totalement interdite en plein champ à partir de 2018.

Des problèmes considérables s’en sont suivis pour l’agriculture, notamment de sérieux dommages dans les cultures de colza et de betteraves sucrières, dommages pratiquement impossibles à éviter par d’autres moyens phytosanitaires. De nombreux pays de l’UE se sont donc vus contraints de rétablir en urgence, à diverses reprises, une autorisation des néonicotinoïdes. La Suisse, par contre, est restée ferme malgré les demandes pressantes des milieux agricoles et n’a pas voulu revenir sur les restrictions.

Des interdictions qui n’entraînent aucun changement sensible des pertes

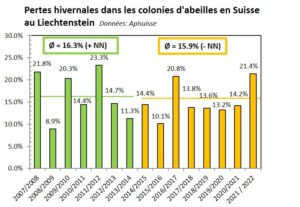

Mais les interdictions de substances actives ont-elles apporté les avantages escomptés pour les abeilles mellifères ? Les enquêtes annuelles approfondies sur la santé des abeilles et les pertes hivernales annuelles en Suisse permettent d’en douter. Après avoir étudié les données de 1384 apiculteurs détenant 1647 ruchers dans toute la Suisse, l’association d’apiculteurs AbeilleSuisse a livré ses conclusions en 2022 dans le journal Bienenzeitung. Les pertes de colonies ont été de 21,4% durant l’hiver 2021/2022, ce qui fait d’elles les plus importantes de ces dix dernières années.

En recensant les pertes hivernales des 15 années écoulées, on remarque de grandes variations annuelles. Les restrictions concernant les néonicotinoïdes décrétées à la fin de 2013 ne sont entrées en vigueur qu’après l’hivernage des colonies, de sorte que leurs effets éventuels devraient se faire sentir à partir de l’hiver 2014/15.

Aperçu des “pertes hivernales réelles” annuelles (comparaison des populations hivernantes et non hivernantes) des douze dernières années. Les effets des interdictions des néonicotinoïdes étaient attendus dès l’hiver 2014/15 (barres orange). Or, les pertes moyennes hivernales n’ont guère évolué.

La valeur moyenne de 16,3% de pertes hivernales enregistrée sur les sept années précédant les restrictions touchant les néonicotinoïdes ne diffère guère des 15,9% enregistrés au cours des huit années suivantes. Et il y a toujours des années qui se distinguent par des pertes élevées, comme l’hiver dernier. Pour les abeilles mellifères, apparemment, les restrictions et les interdictions ciblant les substances actives phytosanitaires n’ont pas été d’une grande utilité.

Depuis des années, les spécialistes désignent l’infestation des abeilles par l’acarien parasite Varroa, parmi d’autres facteurs pathogènes, comme le problème numéro un pour la santé des abeilles. De plus, l’été humide et froid de 2021 avait fortement entravé le développement des colonies, à cause d’une offre alimentaire insuffisante qui les avait ensuite rendues peu résistantes à l’hivernage. Dans son rapport annuel 2021, en revanche, le Service sanitaire apicole ne fait état que de neuf cas réellement confirmés d’intoxication d’abeilles par des produits phytosanitaires – soit relativement peu de chose en comparaison des autres dangers pour la santé de ces hyménoptères.

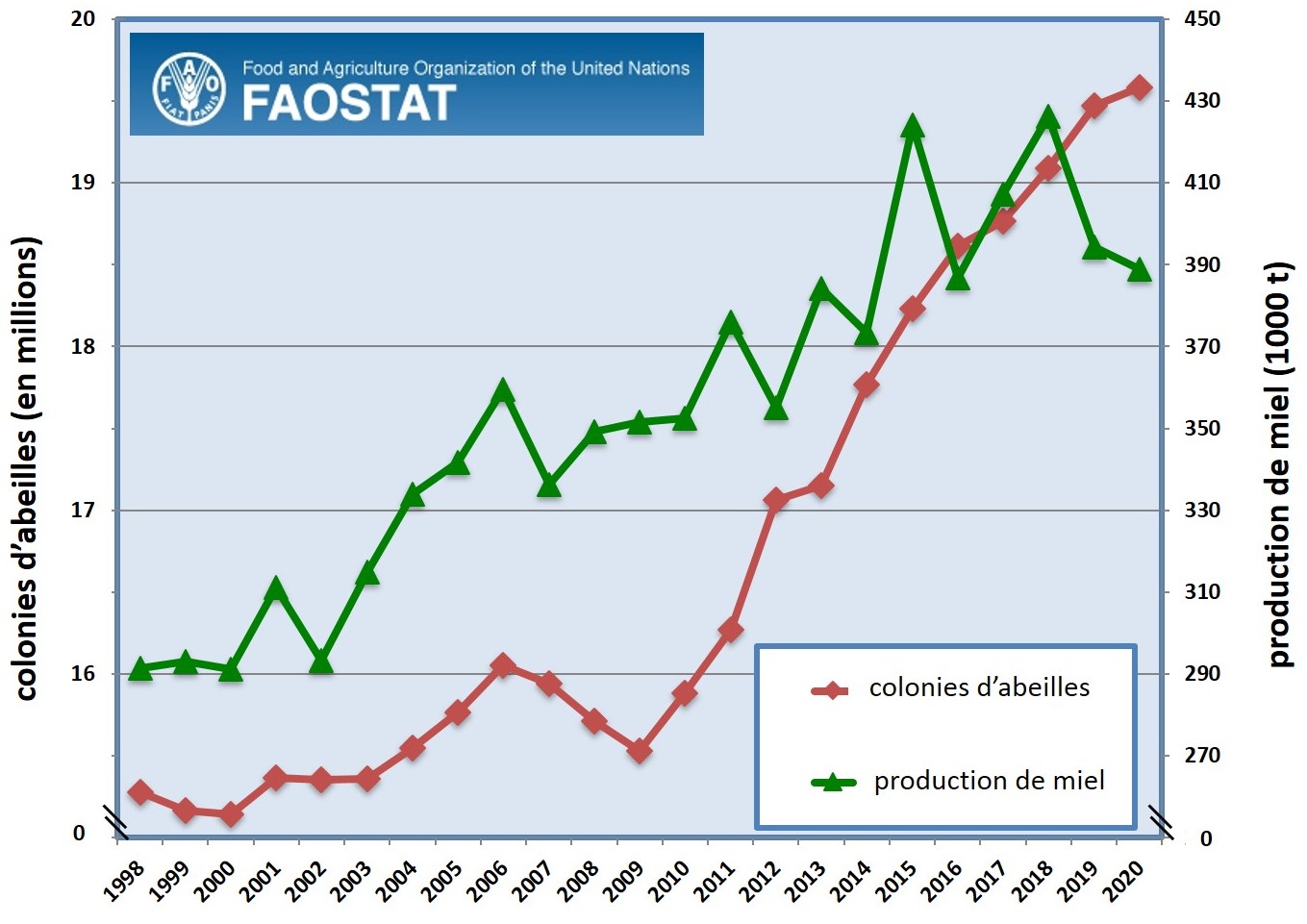

Toujours plus de ruches en Europe

Malgré des années répétées de pertes hivernales importantes, les abeilles mellifères ne sont toutefois pas menacées dans leur population en tant qu’animaux de rente. Les apiculteurs veillent soigneusement à leur bien-être et peuvent au besoin compenser les pertes en divisant les colonies pour les multiplier.

Les statistiques agricoles de la FAO indiquent clairement un accroissement du nombre de ruches depuis quelques années. Entre 2009 et 2020, elles ont progressé de 4 millions d’unités en Europe, pour atteindre 19,6 millions (+26%). De plus, la production de miel, qui varie d’une année à l’autre en fonction des conditions météorologiques, affiche aussi à long terme une tendance à la hausse.

Informations complémentaires

- Forte augmentation des pertes hivernales de colonies d’abeilles en Suisse, Communiqué de presse, Apisuisse, 25.05.2022

- Détails dans le rapport publié dans le Journal des abeilles suisses, édition juin 2022 (en allemand): Bruno Reihl & Jean-Daniel Charrière, Eine starke Zunahme der Bienenvölkerverluste im Winter 2021/2022, Schweizerische Bienen-Zeitung 06/2022, S. 30-33

- Rapport « Santé des abeilles en Suisse 2021 », Service sanitaire apicole (SSA) / Apiservice, avril 2022

- FAOSTAT Live Animals: Beehives; Statistiques mondiales sur les ruches, FAO

- FAOSTAT Livestock Primary: Honey, natural; Statistiques mondiales sur la production de miel, FAO